|

信州八ガ岳西の裾野、天竜の水と富士川の水とを北と南へふりわける分水界の小高い尾根に、カラマツと赤松と白樺とハンノキとからなる十町歩の森、分水荘の森。さまざまな小鳥が春はここに巣をいとなみ雛をそだて、夏の蟬時雨、秋の紅葉、酷寒の冬の雪にはいよいよ世間から隔絶して、その真中にひっそりと立つ各一棟の古い家と新らしい家。これが彼らの世界である。

彼らは四人、二組の兄弟。允まこと君と豊ゆたか君とはこの森と家との持主の子息、和男かずお君と八平はちへい君はその持主の小作の子である。しかし私はここで急いで言って置こう。この少年たちのあいだには、大人の世界にあるいはまだ微妙に残っているかも知れない古い階級意識の跡痕の、その陰影すら見出すことができないということを。そしてそれが一方の抑損でもなければ、また他方の意識的な擡頭でもないことを私はよろこぶ。古往今来、人は生れながらにして平等なもののように彼らは生きている。それならばこの純真な四人の子供らに、学校などで、なまじいに階級打破を説く若い教師があるとしたら、それはむしろ愚かなおせっかいと言うべきであろう。 ゛

彼らはいずれも村の同じ学校へ通っている。和男君が新制度の中学二年、八平君が小学六年、允君五年、豊君三年。

その允君の学帽から学習院のあの桜の徽章がなくなってもう二年か三年になる。東京で豊君の幼稚園への通学に附添った書生や女中もここには居ない。しぜんに備わる気品は失わないが、新らしい世の手荒い試練や組打に、けっしてひるまぬ胆力と器量とをこの兄弟は持っている。森と尾根道と谷と丘。太陽に焼かれ、風に鞣なめされ、雨に打たれ、草深い裾野の道を遠い学校へ彼らはかよう。炭焼、草刈、肥料運び。研究、討論、協議会。廉恥心と自己に対する抑制とはあるが、遣るとなれば何でも遣る。

そして彼允君の如きは、「小父さま、小母さま」や「恐れ入ります」を言いながら、一転すれば「八平さ、おら、へえ、ごしてえ」と、信州諏訪の方言を極めて鮮かにあやつるのである。

今朝も私は学校へゆく彼らを見た。いつものように年齢の順に、豊、允、八平、和男の四少年の小さい姿が、畠を抜け、尾根をたどり、ぼうぼうと裾野をこめる夏の朝霧に消えて行くのを。

*

小さい豊君にとって「僕のお兄さま」は最上の尊敬の的である。お兄さまは鷹揚できちょうめんで、勉強が何でもよくできる。克己心が強く、我儘というものを言ったこともしたこともない。どんなに面白い遊びの最中でも、おのれの務めとしているものに呼ばれれば、すべてを抛ってその義務におもむく。幼い者をいつくしみ、よく人を容れ、人に傾聴し、人の意見や気持を尊重する。遊ぶ時には実に楽しく華やかに遊び、努める時には一人黙々と真摯に努める。しかもその努力を決しておもてに現わさない。人に好かれ、善意をもって人に接して、春風駘蕩。天の成せる麗質を今年十二歳の允君はそなえている。

允君にとって「うちの豊」はたった一人のかわゆい弟である。あまり纒いつかれる時にはこの二つ年下の弟にいくらか困惑を感じさせられることもあるが、彼の一風変った性質は兄として時に誇らしくさえ思うところである。彼は不思議なくらい注意力と研究心とに富んでいる。大抵の子供がただ看て過ごす事物の前に、彼はじっくりと腰を下ろす。それも何かの書物や誰か大人からの示唆によるものではなくて、彼自身の発見と好奇心とが常にその動機なのである。彼が一度腰をすえたら最後、もうその臀は容易に上がらず、兎の子でもアリジゴクでも、普通の子供には知らせない生の秘密を吐露してしまう。あのクヌギの枝に栗のいがのようにできる瘤、専門家でなければ注意もしないクヌギイガフシを幾月も大事に箱に入れて、ある雪の日にとうとうそれから羽化して出て来た小さなクヌギタマバチを見て喜んだのもこの弟である。その気の永さ、根気のよさ。「ゆたか」は常に至って緩漫だが、石をくぼめる雨滴のように集中し持続する一種強靭な力を持っている。

八平君は森の中の古いほうの家に住む農家の八番目の末っ子、おそらくはその老いたる母親の寵児である。年にしては小柄で、背丈も豊君とほぼ同じくらいだが、樺の小枝の鞭のようにしなやかで均整のとれた体躯と、山野の小鳥か貂てんのように発達した運動神経とは、彼を一箇のちいさい原始人か、未来の陸上競技者の卵のように見せる。その兄の和男君と同様に口数こそすくないが、どこか愛嬌のある風貌と動作とは、われわれ子供を見ることの好きな大人にとって、少年八平君における最大の魅力である。森の幾十の小鳥たちはその巣の在りかをすべて八平君の烱眼に看破されているであろう。しかしこのけなげな少年は私の言葉をよく守って、決して彼らに手を触れない。秋の初めの爽かな朝、銀色の翼に唸りを立てて黄や赤の葉鶏頭の上を飛びすぎる地蜂ぢすがりの様子をじっと見ながら、彼は地中のパルプでできた巣の中でその蜂の幼虫がもうどのくらい大きくなったかを察するのである。小さい大人のように見えて子供らしく純真に、虚飾を知らぬ素朴なたましい。私は学校の若い先生がこの少年をどんな風に観察し、特にどんな風に教え導いているかを知りたいと思う。原始林の中の一本の若木、母岩の中の磨かれぬこの珠玉を。

四人の少年の最後の肖像十五歳の和男君をえがくことは、しかしほとんど一人の大人をえがくことであるかも知れない。それほど彼には老成の感があり、寡黙で地味で堅実で、弟の八平君がいつでも跳躍に移ることのできる態勢をとっている時に、彼はじっと腰を落とし、柔和な眼を静かにみはって、一拳手一投足をかりそめにしない趣きがある。家庭では農事が多忙で人手がすくなく、仕事は常に何かしら子供らの手を待っている。都会や町の少年たちの学生生活はもとより知らず、森の中のいわば開墾農家のことであってみれば、一般の農村少年とさえ違った境遇に生きている。農業、飼畜、炭焼、山仕事。そのどの一つにも徒弟のように、両親や長兄の指揮のまにまに黙々と働らいている。人はこの和男君に小さい忍苦の姿を見るかも知れない。いや、私は彼を堅忍の少年だと言おう。しかし時として見せるその微笑みの何と美しいことだろう。時として聴かせるその笑い声の何と愛らしいことだろう。それはほとんど一人の少女のものであり、四人の男の子の中でまさに彼にのみ許された「特権」ともいうべきものである。

こうしてそれぞれ風貌も違い個性も異なる四人の子供が、この森に混在するカラマツや赤松、白樺やハンノキの四本の若木のように、今同じ森のまんなかに日夜を共にしてすくすくと育ち、のびのびと生きている。そして私はその四つの若い生命にとりかこまれてそれとなく彼らを護り、時に応じて彼らに教え、そして彼らと遊び、彼らから学んで得るところ甚だすくなくないのである。

敬愛する坪田譲治君、親愛な太田黒克彦君、私はもう諸君を羨ましいとは思わない。むしろ諸君をこの高原の森に招待して彼ら少年たちを引きあわせ、私から詩の泉が涸れようとする時、この世に対する善意や希望の火が消えかかろうとする時、忽ち来たって私を救うこの子供らを、ひそかに諸君に誇りたいとさえ思うのである。

*

私がこの森に住むようになって以来、子供たちは会をつくり、めいめいの自作を集めた月刊回覧雑誌を持つことになった。会は「高原子供の会」、雑誌は「僕達の本」と命名された。会員は前記四人のほかにもう一人いた。隣村の八ガ岳高等農事講習所長の次男宏文君で、我らの八平君と同級だった。この宏文君が毎日学校の往復に立ち寄る友達であるところから仲間に加わっていたのだが、この春茅野の近くに転居してその通う学校も変わったので、名残り惜しい別れをしなければならなかった。

「僕達の本」はそのすべてのページがみんなの自作自筆から成っている。絵もあれば作文もあり、自然研究の発表もあれば詩や俳句のような韻文もある。紙は私の不要になった原稿紙の裏が使われる。表紙は毎号だれかの図案をもって美しく飾られる。書きためた一ヵ月分の作品を持ち寄って厚い雑誌を綴じる日は、彼らにとって興奮と誇りとの日でなければならない。自分たちの力でまた一冊本ができた。これは何事かである。「今度のは前のよりもずっと良いら、なあ和男さ」果たしてそうならば、それは彼らの観察の進歩と表現力の一歩前進とを意味するのである。

観察と表現。もしも私が学校外の教師として、彼らのまだ胼胝たこや皺のできていない柔らかなすべすべした手を導くとすれば、私の示す方向も実にこの二つの道にほかならない。学校で子供たちのやっている「自由研究」、「自由討議」。その言葉は今日耳に美しく響く。しかしその研究の方法を知らず、討議というものの真の目的も利益もまだ知らない子供たちに、ややもすればその気儘や教師自身の放任を結果するおそれのある「自由」だけをあてがって顧みないならば、多くの子供が精神の集中や練磨を必要とする面倒な研究をやめてしまって放埓な遊びの易きにつくか、取るにもたらぬ駄弁を弄する悪習慣を持つことになる危険は充分に有るであろう。聴いているほうが恥ずかしくなるような少年討論大会! 再建日本が待っているのはそんな空疎な口舌ではない。物の理を深く窮める精妙な頭脳と独創的で勤勉で巧緻な技術の手とである。井の中の蛙の独善的な身振りや雄弁。そんなものから文化国家の華であり、人心を清め高尚にし、美化する芸術といえども生れはしない。もしも日本が心からその「未来」に期待をかけるならば、無垢純真な子供らを大人の政治的論議や社会時評から護るがいい。

自然の中での綿密な観察と正確な表現。まずこの方向にみちびくことこそ子供の心を歪めずして、彼らに正しい実力の意識を持たせる実りゆたかな方法であろうと思う。

*

「僕達の本」を一瞥しよう。それには何も一人一人について一番優秀なのを選ぶ必要はない。一番大事なのは普段着のままの姿である。さいわい手許にある二三冊。それをめくって見て偶然に出て来たものを取上げよう。

今は居ない宏文君(当時五年生)がここでは樹木の冬芽を写生している。ハンノキ、トチ、ナシ、サクラ、ミズキ、ネコヤナギ、クリなどの芽つきの小枝が、一本一本要点をつかんで描かれている。冬芽そのものの形態、芽の配列とその着き方、鱗片の重なりぐあいが正しく細かく観察されている事はいうまでもない。それぞれの枝にも各々の樹の特徴がよく現れている。また別に一つ一つの芽の縦断図と横断図もあって、それには丁寧に色の説明まで書き添えてある。子供はきっとこれらの絵を楽しんで描いたにちがいない。よく観察する事によって今まで気のつかなかった事実を発見してゆく喜び、それを丹念に写生して冬芽という物の形象を紙の上と頭の中とに定着する喜び。一度しっかりと味わわれたこの喜びは、もう決してこの子供から忘れられる事はないだろう。彼が自力で獲得した冬芽に対する知識は今日以後確実に彼のものだ。彼はそれを所有した。以来彼はその富をもっと殖やそうとするであろう。次の冬にはもっと多くの別の冬芽を観察するとともに、一つの植物の芽についてその綻びる時から、枝となり、花となり、葉となる生長の過程を詳しく見届けようとするだろう。喜びをもって続けられる観察から思わぬ発見の花が咲く。彼はまだ若い。ほとんど幼い。彼にしてその心さえあればこれからの長い一生に何でもできよう。私は心からこの子の健康を祈らずにはいられない。

これもまた生物の観察や飼育が好きで、その着眼に独特のもののある豊君(当時二年生)が、ここでは珍らしく詩を書いている。「うちの山羊」という一篇、

うちの山羊は

なんでもかんでも人を突くね。

だけどうちの兄だけは突かないね。

えさをいつも

やるからだろう。

子供は自宅で飼っている山羊のことを詩の形で書きたいと思う。この子は山羊についてすでにたくさんの知識を持っている。農場の専門家からも教われば自分でもよく見ている。だから書くことはいくらでもある。しかし彼はこのさい選択をしなければならないと思う。彼はその山羊に角で人に突掛かる癖のあることを知っている。それでそこへ焦点を合わせた。「むやみに」とか「やたらに」とか言うかわりに「なんでもかんでも」といったところにこの子の普段の言葉があり、「突く」は「突っつく」よりも語感が正しい。もう一つ「にわとり」というのがある、

にわとり、にわとり、

お前は朝になるのがよくわかるね。

そしてよくなくね。

やたらになくのはこまるね。

えさをやる人のあたまや

かたにとまってよまれるね。

私のいう「豊君における独特の着眼」の例がこんな処にも出ている。むやみに鬨をつくる雄鶏からしばしばうける迷惑の気持、餌をくれる人間の頭や肩へ棲まってよまれる(叱られる)その雄鶏への揶揄。大人はこんなことを考えもしないであろうし、詩人もまた鶏についてこんなことを書こうとは夢にも思うまい。しかしこの子供にとってはこれが問題となり得るのである。児童の自由画や未開人の手芸・彫刻等を見て本職の画家や美術家が感嘆することのあるのは、彼らにおける独自の着眼と、天真爛漫な稚拙さからにじみ出ている一種新鮮な魅力とによるものだとすれば、この詩にもまたそれに類した面白味がある。しかし意識的に稚拙の味をねらって書かれた絵や文字に或る卑しさや狡るさが感じられるように、この種の児童詩をまねて作られた大人の詩というものの鼻持のならないこと、もともと天真でも爛漫でもない大人の「童心」というものの極めて警戒すべきものであることなどが、この詩を機縁として反省されるのである。

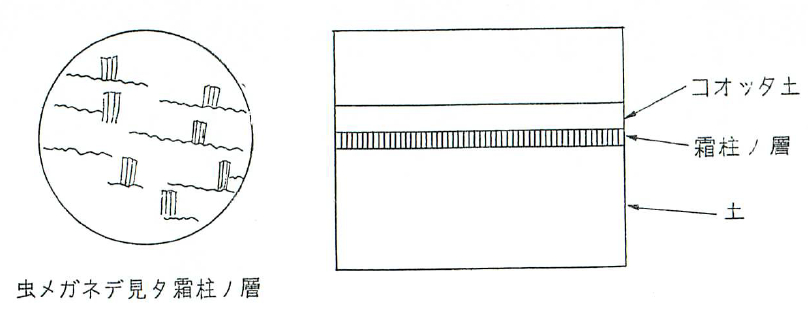

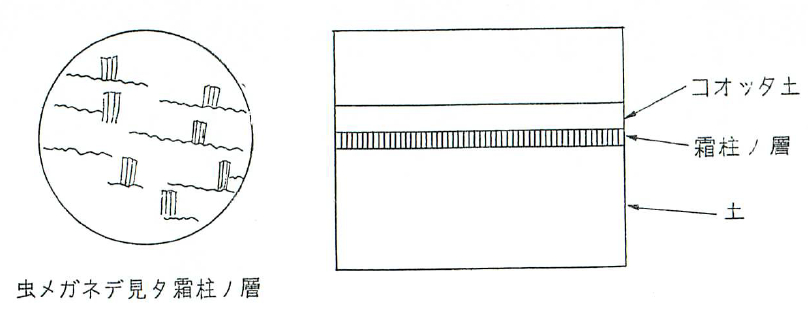

豊君の兄で当時四年生だった允君に霜柱の実験記録がある。われわれの住んでいる信州富士見では十一月に入るともう畠や路傍に霜柱が立つが、それが十二月、一月、二月と寒気のきびしくなるにつれて次第に烈しくなって春四月ごろまで続くのである。子供たちは学校の行き帰りにいやという程それを見ている。そこでこの霜柱を自分たちの家の中で作ってみようという事を彼らは考えついた。箱や空罐へ土を入れて屋内に置いて、居ながらにして霜柱のできるのを見ようというのである。この実験は五人の子供がみんな遣ってみて、それぞれその記録を「僕達の本」ヘ発表しているが、中には罐の中の土を凍らせまいとして一晩じゅう抱いて寝たというような面白いのもある。しかしここでは代表として允君のを要約してみることにする。

允君の実験は一月十六日から始まって二十六日に終っている。この十日間の毎朝七時の屋外気温を私の記録について見ると最高の時で零下三度、最低零下十五度ということになっている。もちろん一日じゅう結氷と積雪の風景である。屋内の温度は家の構造や煖房方法の如何によってそれぞれ違うが、允君の家では零上二度から零下六度ぐらいの範囲を上下していた。序でながら私はこの実験に対して終始何らの助言も指導も与えなかった。子供たちの創意や苦心を見たかったからである。

允君は始め小さい空罐二つを使ってやってみた。第一号の罐には土だけを入れ、第二号には土と雪とを混合したものを入れた。これで解ったのは土だけの第一号に霜柱の立たない時でも、雪をまぜた第二号には立つということだった。彼はそれを水分の供給の多少によるものと考えた。温度のぐっと降った朝には二つの罐の土が凍ってしまって全然霜柱の立たないことがあった。彼はそれを容器が小さくて土の量のすくないためと判断し、別に土と雪とを混ぜた大きな深い罐を用意して、これに第三号と名をつけた。この三個の罐にすべて霜柱の立った時その長さを測ってみると、第一号のは二ミリ、第二号のは五ミリ、第三号のは八ミリを算した。やはり土が深くてそれだけ水分の多い方に長い霜柱のできることが解った。そして「よく見るとガラスの粉や銀の絲のようでほんとうに美しい」と註訳を添えている。単に虫眼鏡と物差とで長さを測るだけが実験ではなく、鑑賞することも大切なのだということをこの子供はちゃんと知っているらしいのである。

そのうちにふと凍った罐の土を割って見ようという気に允君はなった。そこである朝罐の中の土を抜き取ってみると、予想に反して、全部の土が凍っているわけではなかった。「おやおやと驚いた」。それからナイフで注意深く縦に割ってみると表面から八ミリ程の厚さの土だけがかちかちに凍り、その下に幅四ミリぐらいの「隙間」があって、それ以下は全部凍らない土になっていた。これは允君にとって実に意外な発見だった。彼は拡大鏡でその隙間というのを見た。するとそれは本当の隙間ではなくて高さ一ミリぐらいの可愛らしい水晶のような氷柱が土の粒子にまじってきらきら光って立っている薄い層であった。喜んだ允君はさっそくその縦断面図と氷柱の薄層の拡大図とを写生しずにはいられなかった。期せずして「凍上」の非常に小さい雛型を描いたわけである。

学校でも習わず、中谷博士らの霜柱や凍上に関して書かれた本も見ず、自由学園の女生徒たちのあの有名な霜柱の共同研究の話についても何も知らない小学四年の少年が、全くの独力でこれだけ筋道の立った観察をしていることに対しては私として敬服のほかは無かった。

高等科一年の和男君は「炭焼小屋」という作文を書いているが、これは山村の小学生の冬の生活記録の一片と見ることができる。高等科の生徒は実習として炭焼もさせられる。学校の炭焼場は山を六〇〇メートルばかり登った高みにある。入笠山東面の断層は侵蝕をうけて何本もの尾根を出しているが、その中でも急峻な或る尾根の吹きさらしの一角が彼らの作業場になっているのである。そこは海抜約一五〇〇メートル。よく雲の底が裾のように垂れ下がっている所で、山麓からの直登はすこぶる苦しい。しかも学校からその山麓まで二十数町あって、冬はもちろん雪と寒風とに悩まされる道なのである。

「十二月もなかばすぎ、今日は学校で山へ炭出しに行く日だ。朝目をさますと僕より早起きの森の小鳥たちがもう元気に鳴きながら木から木へ飛びうつっている。僕は自分のかますや繩や橇そりなどを準備して実さんの来るのを待っていた。そのうちに来たので二人で橇をひいて出発した。雪の上をさくさくと歩くのは気持がよかった。やがて新道の所でむこうから来る仲間といっしょになった。今まで二人だったのがここで急ににぎやかになった。みんなで色々な話をしながら行くと一人が急に立ちどまって橇の綱をなおし始めた。僕たちはなおすのを待っていながら『凄いのを作ったな』といって聞くと、『父さんに手伝ってもらって作ったのだ』といった。なるほど上等にできている。僕のは自分でこしらえたのだ。すると春男が『おれンのは一番小さいよう』といって軽そうに飛び出した。みんなおくれてはこまると思っていそいでつづいた。若宮まで来ると五郎と修がいっしょになったのでますます人数がふえた。

若宮からは坂道だから橇をしょって進んだ。後ろをふりむくと積もった雪の上に長靴や雪靴のあとがもようのようについている。ぐんぐん行くと道はだんだん急な坂になる。みんなも僕もハアハアと息をきりながらめた歩いた。もう顔も手足もぽっぽとして来てからだ全体があつくなった。つめたい風がぴゅうぴゅううなりを立てて吹きつけて、雪が顔へ物すごくあたるのもかまわずぐいぐい登った。途中で五分ばかり一休みしてまた進む。それから一〇〇メートルぐらい登ってはまた休み、また一〇〇メートル登っては休むというように、いくども休みと登りをくりかえした。ようやく山を半分くらい登った頃炭焼小屋の方を見上げると、今日は雪につつまれて屋根の頭だけしか見えない。それを見ながら元気を出してまた登った。この前炭に焼く木を切りに来た時はごうごう音をたてていた下の谷川のひびきが、今日はすこしもきこえない。ただ山全体が風に嗚っているばかりだ。足がすべってみんなも僕もしきりにころぶ。上でも下でもわいわいという騒ぎだ。やがて今までよりももっと急な登りになる。みんな小さな木や枝へつかまって一足一足いっしようけんめいによじのぼった。

それでもとうとう小屋へたどりついた。来て見るともう先生やほかの生徒たちが火をたいてあたっていた。僕たちも炭がしらを持って来て火をつけた。二十分もあたるといよいよ作業が始まった。窯へはいる者もあれば、手渡しで炭をはこぶ者もある。炭は見る見るうちに山のようになって行く。はこびおわると今度はそれをかますに入れた。そこで下の方の景色を見ながら昼べんとうを食べた。八ガ岳も高原もまっしろだ。べんとうはつめたかったが腹がへっているのでとてもおいしかった。それからみんな炭かますをのせた橇をひいて山をくだった。途中から橇に乗って、後になり先になりしてどんどん降るのがじつに愉快だった」

子供たちの作文の指導では、私は彼らをして口で言うとおりを筆で書き現わせるように習練させることに重点を置いている。大人の書くものにあるような言い廻しや、俗にうまい文章だといわれているような、そういう文章を書くことは決して奨励しない。まず自分の言いたいことがそのまま書けるようになること。それが何よりも大切だと教えている。「そして書くにしても何から何まで欲ばって書こうとしないで、(第一そんなことはどんな人にだってできるものではない)一番初めに書きたいと思ったことに焦点を置いて、しかしそれだけはしっかりと書くようにする。頭に浮かんだり目に映ったりしたいろんなことを、口で言いながら書いてみる。それをよく稽古する。そうしている内にいつかしら、今までむずかしくてとても書けなかったようなことが楽に書けるようになるものだ」。そんなふうに教えている

和男君の弟の八平君は四人のうちで書くことを最も得意としない子のようである。手ですること、からだを動かしてすることなら何でも衆にぬきんでて巧みにやるが、文を綴るとなると誰よりも深く尻ごみをするようである。その八平君が奇特にも自分も書いてみようという気を起こして鉛筆を取ったらしいのが次の「おつかい」という一篇である。私はこの少年のけなげな奮発心に対して改めて敬意と愛情とを抱かざるを得ない。

「四月四日朝、御飯をすまして兄さんと野球の話をしていると、おとうさんが僕をよんだ。僕は『はい』といっておとうさんのところに走った。すると障子のそばには酒のびんと、ふろしきづつみとがあった。その時、僕はひやりとした。するとおとうさんは『今日ほんとうにお前たちの野球大会があるのか』ときいた。僕は『八時に始まるのだが、この買いものは午後ではいけないのか』ときくと、『だめだめ、この酒は午前中だけ配給だから、どうでも行って来なければいけない』といった。『野球をこんな朝早くするとしても、こんなに霜柱は立っているし、朝ぱらでは寒いしするから、昼すぎでもやったらいいだろう』といわれた。それをいわれておつかいに行く気になったが、何だか嬉しいようないやなような気がした。だがしかたなしにそれを持って家を出た。池のところまでいくと風がびゅうびゅうとふいて手がつめたかったが、野球のことを思い出すとしぜんに足が速くなって来た。道には霜柱が立っているので、ぐちゃぐちゃにならないうちに帰りたいと思って大急ぎであるいた」

これを読まれた遠近の諸君、野球大会といったらどんな盛大な行事かと想像されるかも知れないが、じつは彼ら森の子供四人に隣村から小さい宏文君と実君とが加わって総勢六人、それが二つのティームに分かれて森の中の母屋と牛小屋との間の百坪ばかりの庭でする三角野球なのである。もう前日から半紙ヘクレヨンで大会の文字や図案をかいた優勝旗が作られたり、大人からの賞品が用意されたり、和男君の器用な手で丸く折り曲げた竹や針金やボロきれで小さいマスクが出来たり、クルミの太枝のバツトが削られたり、一つずつしか無いグローヴとミットが手入れされたりして、幼い興奮と楽しさとに中々寝つかれなかった一夜の翌る日のことである。審判は私。まるで観衆がいなかったら張合いがなかろうという優しい心遣いから、母や姉たちが家事の暇をみては交替で見物に来て声援や拍手をおくった。四月とはいえ未だ全くの冬の森で、打たれた口ッグ・ヒットを樹々の間に捜すためには試合にタイムが宣告されて、選手六人がふうふう言いながら雪の中を這いまわる始末だった。

そしてもしも今後スケイト大会や橇滑りの大会への招待状を手にされたら、遠近の諸君よ、その出場選手はやはり同じこの四人の森の子供らで、競技場は信州富士見、分水荘の森のはずれの三十坪ばかりの小さい池か、母屋の前の一〇メートルの滑走路だということを、彼ら純真無垢のゆえに大まじめな子供たちに代って、私から予め言い添えて置きたい。

*

晴れた六月のある日の午後、私は東京からの帰りの汽車の中にいる。汽車は五時間半を走りつづけて、つい今しがた甲斐と信濃の国境を過ぎた。次は私の下車すべき富士見である。明け放った窓々から高原の風がひろびろと吹きこんで来る。青い夏姿の八ガ岳が浅黄いろの空を背景に右窓いっぱいに展開して来る。汽車は特に私のためかのようにラスト・スパートをかけて新緑の分水界を登っている。私はゆったりと傍らのスーツケイスに片肱をついて、きょうの旅の最後の巻煙草に火をつける。

東京、私はあすこで半月を暮らして来た。来る日も来る日も人から人、家から家への目まぐるしい、落ちつかぬ、せき立てられるような半月だった。しかし東京は私の生れ故郷だ。産湯の時から三十年を生きた隅田川右岸の下町があすこにあり、その後二十年を妻子と住んだ武蔵野とその田園もあすこにある。私の五十年の喜びも悲しみも、得意も失意も、すべてあの東京につながっている。その東京に愛着のないはずはない。たとえ両親も今は亡く、かつて私のために喜び、私のために泣いてくれた人々も今はことごとくこの世を去り、東京そのものも殆んど昔の俤を失ったとはいえ、やはりあすこは私にとってなつかしいふるさとだ。

築地や永代橋附近の隅田川の河岸ぷち、あけはなした座敷の前を小蒸汽や伝馬がとおり、東京湾の夏の雲が水にうつる、昔のあの土地にいつかもう一度この私が住むだろうか。それとも茶の生垣に樫の防風林、家の前から麦畠がひろがり、朝夕秩父の山々を見るあの武蔵野の片隅に、ふたたび私の生きる日があるだろうか。

いや、東京への私の愛やまごころに変りはなくとも、この年齢でもう二度と再びあすこへ帰る日はあるまいと思うのだ。新らしく移り住んだこの信濃の国で、おそらくは生涯の最後の夕日を見ることになるだろうと思うのだ。なぜならば、心から人を歓待するこの土地で、私にはもう日毎に新らしい友情のきずなが結ばれてゆくからである。

いや、それにしても私に明日の未来を誓う権利はない。またそうしようという心もない。善意と智慧とに充たされて、現在を正しく美しく生きること、これが私の生活への願いでなくてはならない。永い冒険の旅をおえて、その明るいふるさとに平和な余生を送る古代ギリシャの英雄のように、私も自分の心をふるさととして残る生涯を生きたいと思う。たとえそこが高い山々の間であれ、また生れた都会の川の岸であれ……

汽車はトンネルを抜け、鉄橋を渡り、もう一度トンネルをくぐって、さてその速力をゆるめにかかった。列車は停まる。富士見だ。私は鞄をとって汽車を降りる。爽やかな乾いた空気。高原の小さい町を見おろす八ガ岳や釜無の峯々。信州の顔と信州言葉。そして停車場から高原の森へと十町の坂道をゆく私に、もうあの可愛い子供たちの歌声が聴こえる気がする。スウェーデンの民謡「ああヴェルメランド美わしや」の歌の節に、私が自作の歌詞をつけて教えた「高原の子供の歌」、その第一節の

山立ちならぶ信濃の国、

われは愛すこの国を。

春風吹けば鬼つつじ

咲く八ガ岳の裾野、

ここに生れて、ここに育ち、

遠き他国は知らねども、

愛す、うるわし我が里。

を和男・八平の二少年が歌うと、允・豊の兄弟が、可憐な声を張りあげてそれに答える第二節。その歌声が金色の斜陽を浴びた坂道の上で、遠い蓼科山を背景に、こんもりと茂った分水荘の森から響いて来る気がする……

白樺そよぎ、空は青く、

風は涼し、夏の日も。

さえずる小鳥家に近く、

遊ぶ池に映る雲。

ここに育ちて、ここに学び、

いつか都に帰るとも、

思え、たのしかりし日を。

私は足を速めて道をいそぐ。さてまた思い直してゆっくりと歩く。しとどの汗と不覚の涙がいっしょになって頬を伝わる。

|